1.年忌法要とは?

2.年忌法要を行うタイミングは?

3.まとめ

1.年忌法要とは?

年忌法要とは、故人様の命日を基準に年単位で行われる追善供養のことです。親族等が集まり、お寺様による読経やお墓参りをすることで故人様を偲びます。

法要は3・7の数字の付いた年に行われることが一般的です。1周忌と3回忌の法要は1人の法要を営みますが、7回忌以降の法要は同じ年に法要がある場合、まとめて法要を行ってもよいとされています。

まとめて法要を行う際は参加者に事前に知らせておくようにしましょう。

2.年忌法要を行うタイミングは?

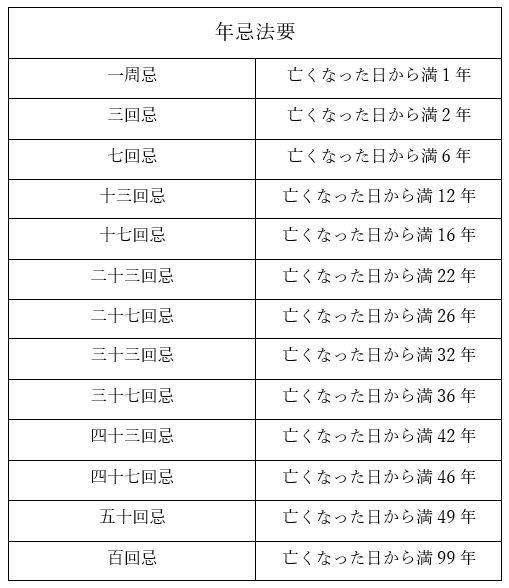

年忌法要を行うタイミングとしては以下のようになります。

- 一周忌

亡くなってから1年が経った日に行われる法要です。

一般的に亡くなってから1年経過するまでが喪中とされており、一周忌を迎えることで喪が明けるとされていることから、年忌法要の中でも最も大切な法要とされています。

家族や親族の他にも、故人様と親しかったご友人等を招き、お寺様による読経後、会食を行います。

- 三回忌

亡くなってから2年が経った日に行われる法要です。

三回忌は一周忌と同様に重要視されており、家族や親族等を招き、お寺様による読経後、会食をするという流れがほとんどです。

- 七回忌

亡くなってから6年が経った日に行われる法要です。

七回忌以降の法要は近年では縮小される傾向にあり、近い身内のみで法要を行う方が増えてきています。

- 十三回忌

亡くなってから12年が経った日に行われる法要です。

七回忌と同様にご家族とお寺様のみで、小規模に行うことが多くなってきています。

- 十七回忌

亡くなってから16年が経った日に行われる法要です。

近年では、ご遺族の高齢化等を理由に十七回忌を弔い上げとする場合増えてきています。

- 二十三回忌

亡くなってから22年が経った日に行われる法要です。

ご家族のみで行われることが多くなってきています。

- 二十七回忌

亡くなってから26年が経った日に行われる法要です。

ご家族のみで行われることが多くなってきています。

- 三十三回忌

亡くなってから32年が経った日に行われる法要です。

地域によっては三十三回忌で弔い上げとする場合もあり、その場合はこれ以降の法要は行わなくなります。

- 三十七回忌

亡くなってから36年が経った日に行われる法要です。

ご家族のみで行われることが多く、近年では省略される傾向にあります。

- 四十三回忌

亡くなってから42年が経った日に行われる法要です。

ご家族のみで行われることが多く、近年では省略される傾向にあります。

- 四十七回忌

亡くなってから46年が経った日に行われる法要です。

ご家族のみで行われることが多く、近年では省略される傾向にあります。

- 五十回忌

亡くなってから49年が経った日に行われる法要です。

五十回忌で弔い上げとされており、五十回忌を迎えると、どのような罪も許され、極楽浄土へ旅立つことができるといわれています。

- 百回忌

亡くなってから99年が経った日に行われる法要です。

ご家庭によっては行わない場合もあります。

地域により異なりますが、三十三回忌を弔い上げとする場合が増えてきています。

しかし、お寺様とのお付き合いや、しきたりを重視されるご親族がいらっしゃる場合には、あらかじめ話し合って弔い上げのタイミングを決めるようにしましょう。

また近年省略される傾向にある法要も、故人様と縁があった方を呼んで行われることもあり、法要の開催や規模はそれぞれ異なります。

3.まとめ

年忌法要とは、故人様の命日に合わせて年単位で行う法要のことです。近年では、開催の頻度や参加される方の範囲等がご家庭の事情により変化しています。お寺様やご家族とよく話し合い、納得の上で決める事が大切です。

また、法要を行わない場合でもお墓や仏壇に向かって手を合わせるだけでも供養になります。大切なのは故人様を想い供養する心だという事を忘れないようにしましょう。

桶幸アーバングループでは年忌法要のサポートを行っております。

年忌法要に関してのご質問やご相談等がございましたらいつでもお問い合わせくださいませ。