1.初七日法要とは?

2.初七日法要ですることは?

3.まとめ

1.初七日法要とは?

初七日法要とは、故人様が亡くなってから7日目に行う法要のことです。仏教ではこの7日の間に三途の川へ辿り着くとされており、故人様が、流れが緩やかな瀬と激しい瀬のある三途の川の緩やかな瀬を渡り、無事に向こう岸へ辿り着けるようお祈りをします。

また、浄土真宗では亡くなった方はすぐに極楽浄土へ辿り着くと考えられているため、故人様の供養のために初七日法要を行うのではなく、故人様を偲ぶために初七日法要を行うことがあります。

本来は亡くなってから7日目に行う初七日法要ですが、近年では、人口の多い都市では葬儀までの時間がかかり本来の初七日を超えて葬儀が行われることがあることや、参列する方の負担軽減のために葬儀の当日・火葬の終わった後に行う『繰り上げ法要』を選ばれることが増えてきています。

その他にも初七日法要を葬儀に含める『繰り込み法要』を行う場合も増えてきています。

『繰り上げ法要』や『繰り込み法要』を行う場合の流れは以下のようになります。

繰り上げ法要・繰入法要のどちらの方法を選ぶ場合でも、必ず地域の風習やお寺様の確認を取るようにしましょう。

2.初七日法要ですることは?

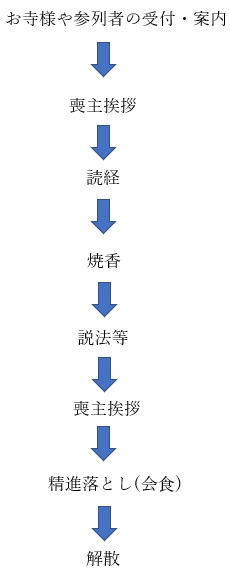

初七日法要の流れとしては以下のようになります。

- 受付・案内

葬儀の時同様に、参列された方の受付とお席への案内をします。

- 喪主挨拶

参列者に向けて、これから初七日法要が行われる旨やお寺様の紹介等の挨拶をします。

葬儀社等の式場で行う場合は、葬儀社等のスタッフが進行役として行ってくれる場合がありますので、確認が必要です。

- 読経

お寺様による読経を行います。

- 焼香

葬儀の時と同様に、まずは喪主様から、続いて親族・参列者の順番に焼香を行います。

- 説法等

お寺様による説法等を行います。

- 喪主挨拶

葬儀の時と同様に、喪主様が締めの挨拶を行います。

葬儀や初七日法要への参加に対するお礼や法要後に会食を用意している場合はその案内等を伝えると良いでしょう。

挨拶の内容に決まったものはありませんが、暗く悲しくなるものではなく、明るく前向きな表現を用いるようにしましょう。

- 精進落とし(会食)

会食を用意している場合は、会食を行います。

会食中、ご遺族は参列者にお礼の挨拶に向かうようにしましょう。

また、会食を行う場合にも開始と終了の際には喪主様の挨拶があります。

開始の挨拶では参列のお礼と会食の案内等、終了の挨拶では再度参列への挨拶やお土産等を用意している場合はその案内等を伝えるとよいでしょう。

上記の流れは宗派や地域によって異なることがありますので、事前に確認が必要です。

3.まとめ

初七日法要は、故人様の供養を行う上で大切な法要の一つです。

近年では、高齢化や参列者に負担軽減のために省略や簡略化、繰り込み法要や繰り上げ法要が増えてきています。

しかし、初七日法要の儀式としての重要性が変わったわけではありません。基本的なマナーを理解し、もしものときにも慌てずに故人様の供養を行えるようにしましょう。

桶幸アーバングループでは初七日法要のお手伝いを随時行っております。ご不安な点や疑問点などございましたらいつでもお問い合わせくださいませ。