1.忌日法要とは?

2.二七日から七七日までの法要って?

3.まとめ

1.忌日法要とは?

忌日法要とは、初七日法要の後7日毎に行う法要のことです。

人は亡くなってから7日毎に生前の罪について審判を受けるとされています。

49日までの7日毎に法要を行うことで、故人様を偲ぶだけでなく、生前の罪を軽減し、故人様の成仏への後押しできるよう祈ります。

仏教では人が亡くなってからの49日間を中陰と言い、この期間を経て新たに生まれ変わる世界が決まるとされています。

近年では、参列されるご親族やご家族の負担等の軽減のため、二七日~六七日までの法要は、ご遺族のみで行ったり、法要を行わなかったりすることが増えてきています。

2.二七日から七七日までの法要って?

二七日から七七日までの法要は以下のようになります。

- 二七日

亡くなってから14日目に行う法要です。

この日は、故人様の生前の盗みについて調べる日とされています。

- 三七日

亡くなってから21日目に行う法要です。

この日は生前の不貞について調べる日とされています。

- 四七日

亡くなってから28日目に行う法要です。

この日は生前に嘘をついていないかどうか審査され、業秤を使って罪の重さをはかるとされています。

- 五七日

亡くなってから35日目に行う法要です。

この日はこれまでの審判や閻魔帳に書かれた内容・浄玻璃の鏡に映し出された映像を基に、故人様が次に生まれ変わる世界が決定します。

- 六七日

亡くなってから42日目に行う法要です。

この日は生まれ変わる際の細かな条件が決められます。

- 七七日

亡くなってから49日目に行う法要です。

この日は最終決定が下される日とされています。

49日目に行われる審判が最終決定になるため、残されたご家族は法要を行い、少しでも故人様がよい世界に生まれ変われるように手を合わせます。

この日に審判が決定しない場合は、百か日・1周忌・3回忌と審判が追加されるようになります。

上記49日間を中陰と呼ぶことから、7日毎の法要は『中陰法要』とも呼ばれます。

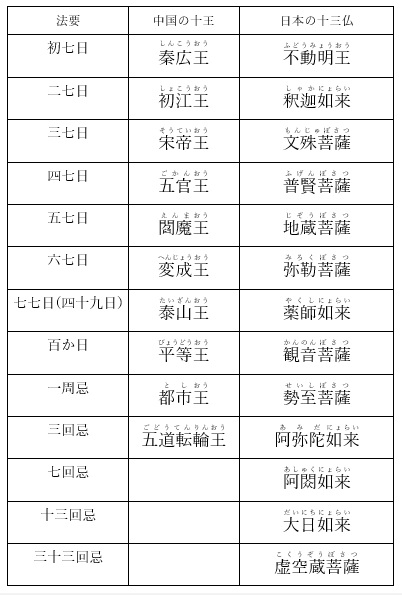

このような死後の供養文化はインドから中国を渡り、日本に来たと言われており、下記の王や仏がそれぞれの法要を司るとされています。

3.まとめ

忌日法要とは、残されたご家族が、故人様が少しでもよい世界へ生まれ変われるように応援する追善供養の一つです。故人様の来世の安寧を祈り、手を合わせるようにしましょう。

また、忌日法要をどのような頻度で行うかは残されたご家族の判断によって変わってきます。

各ご家庭の事情や地域の風習、ご親戚の意見などを踏まえて、無理をしない範囲で故人様のためにお祈りできるようにしましょう。

桶幸アーバングループでは忌日法要のお手伝いを随時承っております。忌日法要に関してのご相談やご質問等がございましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。