1.法要の案内状とは?

2.法要の案内状に記載する内容は?

3.法要の案内状を書くときの注意点は?

4.まとめ

1.法要の案内状とは?

法要を行う際、日程や場所等が決まれば参列者の方たちに法要があることを知らせなければいけません。

ご家族や、親しいお身内への案内はメール等で知らせることもあるかもしれませんが、案内状を送付する方が一般的です。

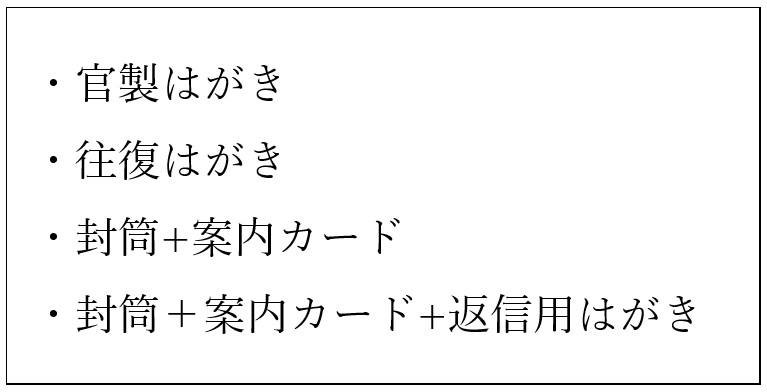

案内状を送付する場合、まずは種類を選ぶ必要があります。

案内状の種類は法要によって指定があるわけではありませんが、封筒を使う場合は二重になっているものは使わないようにしましょう。

法要の規模や送付先に合わせて選ぶことをおすすめします。

2.法要の案内状に記載する内容は?

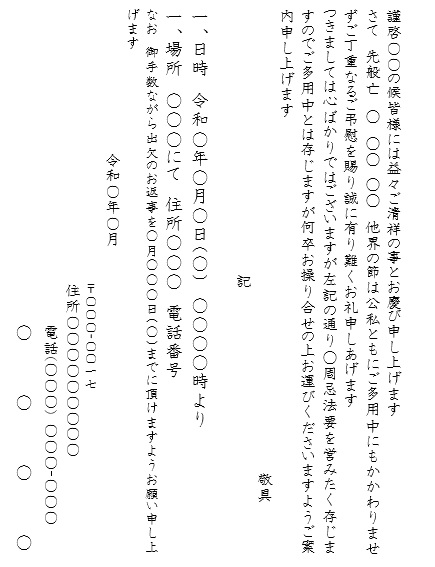

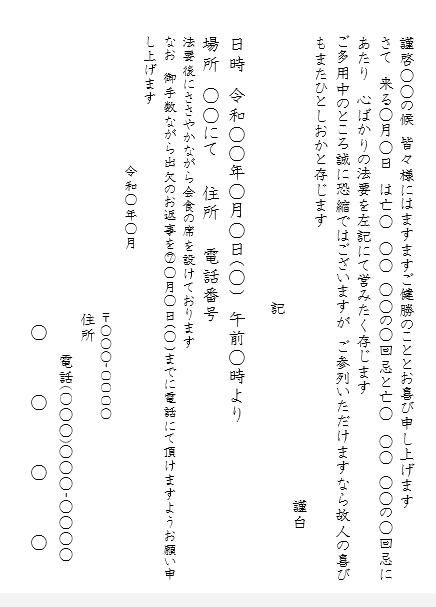

法要の案内状に記載する内容は以下のようになります。

- 誰の法要か

案内状には、誰の何の法要なのかを記載します。

回忌の回数を間違わないように注意しましょう。

法要をまとめて行う場合は、亡くなった日が浅い方から書くようにしましょう。

- 法要の場所と日時

法要がいつどこで行われるかの記載も必要です。

参加される方が全員分かるような場所で行う場合は詳細の記載は必要ありませんが、そうでない場合は住所や会場の連絡先等も詳しく記載しておくようにしましょう。

- 法要後の会食の有無

法要後に会食の用意がある場合はそのように記載します。

- 差出人の氏名・住所・連絡先

案内状には差出人の名前や住所・連絡先も記載します。

基本的には施主名を書きますが、ご夫婦やご兄弟等、差出人を連名としても問題はありません。

- 返信・出欠確認

案内状の最後には出欠の確認の依頼とその期限を記載するようにしましょう。

挨拶状を往復はがきを用いることが多いですが、メールや電話でも出欠確認をすることもできます。

封筒に案内カードを入れて法要の案内を送る場合は、返信用のはがき等を同封しておくとよいでしょう。

3.法要の案内状を書くときの注意点は?

法要の案内状を書くときの注意点としては、以下のことが挙げられます。

- 句読点を使わない

葬儀や法要の案内状等には句読点を使用しません。

句点の代わりにスペースを、読点の代わりに改行を使うようにします。

- 忌み言葉を使わない

弔事では忌み言葉を避けるようにしましょう。

- 先頭のスペースは不要

通常文章を書く際には、文章の最初の一文字はスペースを空けて書き始めますが、法要の案内状の場合は不要です。

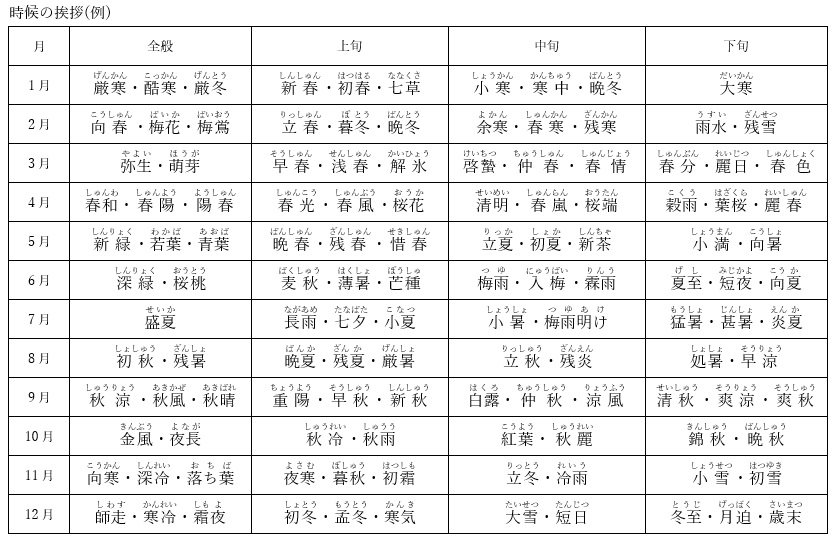

- 時候の挨拶

『○○の候』のように季節を表す言葉を入れます。

- 先方を気遣う言葉を入れる

時候の挨拶に続く形で『皆々様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます』・『いかがお過ごしでしょうか』等先方を気遣う言葉を入れましょう。

- 頭語と結語

書き始めと書き終わりは『謹啓・謹白』のような頭語と結語を使うようにしましょう。

- 案内状の発送のタイミング

法要の参加者の予定がつけやすいように、法要開催予定の1-2か月前を目安に相手方に届くように準備しましょう。

その他にも、切手を貼って送る場合には弔事用の切手を使用するとより丁寧になるでしょう。弔事用の切手がない場合は、キャラクターの書かれているものや華やかなデザイン等の切手は使わないようにしましょう。

4.まとめ

法要の案内状は、一般的な手紙等とは書くポイントが異なります。記載する内容や弔事ならではのルール等に注意して案内状を作成するようにしましょう。

桶幸アーバングループでは、法要の案内状のご注文を随時承っております。ご不明な点や疑問点があればいつでもご相談くださいませ。